浙江母女俩患“同款”心脏病 手术方式为何大相径庭?

浙江在线-健康网12月14日讯(浙江在线记者 翁含露 通讯员 王雪飞)

今年31岁的徐女士来自浙江绍兴,26年前,她曾因先天性心脏病在浙江省儿童医院做了手术,术后恢复良好,如今已成两个娃的妈妈。

但她没想到的是,今年11月,1周岁多的小女儿欣欣(化名)因肺炎住院,在一次常规的心超检查后,竟被确诊为和她当年一样的先天性心脏病——动脉导管未闭。

“怪不得小宝还不会走路时,就有医生听诊后说,心脏有杂音。”徐女士回忆道。

小科普:动脉导管未闭是怎么回事?

正常情况下,新生儿在出生10小时左右,主动脉与肺动脉之间的动脉导管就应关闭,否则就形成了先天性心脏病——动脉导管未闭。简单讲,动脉血会“漏”到肺动脉引起肺动脉高压,同时使得主动脉中的血含量不足,不但会影响宝宝今后的生长发育,还会引起反复肺炎、心内膜炎,更糟糕的后果便是心力衰竭。

如果6月龄时动脉导管仍未关闭,心脏科医生就会考虑用介入方法封堵动脉导管。

一番考虑后,徐女士决定,把女儿送到自己曾经就诊的浙江省儿童医院,也就是现在的浙江大学医学院附属儿童医院(以下简称“浙大儿院”)。

时隔26年,女儿做手术竟不用开刀了

当年的主治医生,现在成了医院院长

上周三(12月6日),浙大儿院心血管内科朱卫华主任医师为欣欣做了微创介入手术,通过在大腿根部穿了针眼大小的“孔”,插入一条导管,把封堵器送到动脉导管缺口处进行封堵。

历时40分钟左右,手术顺利结束,第二天小家伙就能下地走路了,上周五出院后到现在,早已恢复了往日的调皮捣蛋。

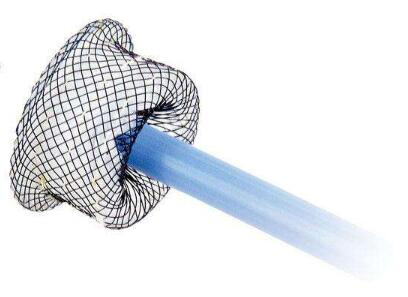

封堵器(图片来自网络)

“没想到过了这么些年,这种心脏手术可以不用开刀了,真好!当时我被推进手术室的时候,爸妈还特别紧张呢!”回想起自己的经历,徐女士感慨万千。

她曾经问过爸爸,其实早在自己3、4个月大的时候,她就在一次体检中发现了心脏疾病,当时受手术年龄限制,直到5岁才做的手术。

“以往做动脉导管未闭手术,都会在胸部留下6~7厘米长的疤痕,并且胸骨和肋骨之间的关节有损伤的风险。现在这种病,除了个别情况复杂的患儿,微创介入手术已经基本取代了传统的开刀手术。”朱卫华主任医师1980年从医至今,见证了儿科医疗技术的发展与变革,当年徐女士的主刀医生舒强,如今也已是浙大儿院院长。

舒强教授说,浙大儿院心胸外科发展30余年,目前已经达到了很高的水准,手术数量和质量不断提高,目前体外循环心脏手术总量14000余例,年开展心脏手术1000余例,手术成功率达99% 。最低手术年龄1天,最低体重600g,体外循环最低体重2.1kg。1岁以下患儿手术占75%,新生儿手术占10%,复杂先心病占约50%。先心病患儿的手术时间不以孩子的年龄大小和体重来断定,唯一决定手术时间的是患儿的实际病情,先天性心脏病并不像大家想象的那么可怕,及时确诊,及时手术治疗,绝大多数孩子都能恢复健康。

朱主任介绍,因无需全麻,无需备血,不会留下疤痕,术后恢复快,几乎没有并发症,6个月龄后不受年龄限制等优点,微创介入术被广大患儿及家长所接受。自1989年开展第一例动脉导管未闭微创介入手术至今,浙大儿院已完成4000余例此类手术。

朱卫华主任医师期待,未来的动脉导管未闭手术使用的封堵器材料,或许可以被人体所吸收,并逐步取代当前的镍合金材料,“长出来的肉覆盖封堵器后,材料即被吸收,做没做手术甚至都没有差别了。”据悉,当前填补心脏房间隔缺损的可吸收材料研究已有眉目。

徐女士也表示,为更多孩子的健康成长,希望医疗技术水平会越来越高超。